Le soir du mardi 9 décembre, un cas de dermatose nodulaire contagieuse (DNC) était confirmé dans l’élevage de deux frères installés aux Bordes-sur-Arize, en Ariège. Le lendemain, cet évènement avait déjà une portée nationale : venus de tout le pays, des centaines d’agriculteurs se rassemblaient devant la ferme en solidarité avec les deux éleveurs, mais aussi pour bloquer l’accès aux vétérinaires chargés d’abattre les 207 têtes qui composaient leur troupeau. En effet, pour limiter la diffusion du virus, les réglementations européennes imposent l’abattage du troupeau où se trouvent des animaux contaminés.

Depuis, des mobilisations paysannes ont éclaté dans de nombreuses villes et villages de France, notamment sous la forme de blocages d’axes routiers, tandis qu’une répression policière intense s’est abattue sur les manifestants rassemblés aux Bordes-sur-Arize. Après l’annonce de nouveaux cas en France et l’abattage de 3300 bovins, des appels à poursuivre et élargir le mouvement ont fleuri sur les réseaux sociaux, bien au-delà des seules organisations agricoles. Comment comprendre la situation – et quel programme pour répondre à la crise ?

La responsabilité de l’Etat

La dermatose nodulaire contagieuse est un virus intransmissible à l’homme, mais dangereux pour les bovins, pouvant aller jusqu’à la mort de l’animal. Pour les éleveurs, les symptômes de la DNC impliquent en outre une baisse de la production laitière, une altération de la peau et du cuir, et la perte de poids de leur bétail. Le virus peut donc avoir de lourdes conséquences économiques, bien que la consommation de produits issus d’animaux malades ne présente aucun risque pour l’homme.

La DNC se transmet par des piqûres d’insectes - les taons, les moustiques, et certaines espèces de mouches. L’Agence nationale de sécurité sanitaire (ANSES) précise que le virus « peut également se propager par contact direct entre animaux » mais ajoute que « cette voie reste secondaire ». C’est pourtant sur ce mode de contamination qu’insiste le ministère de l’Agriculture : un communiqué de presse en date du 12 décembre déroule longuement sur « le respect strict des interdictions et des restrictions de mouvements de bovins », par exemple dans le cadre de foires agricoles. Le même communiqué fait la morale aux éleveurs, écrivant carrément que « les manquements de quelques-uns sont susceptibles d’anéantir les efforts consentis par nombre d’agriculteurs depuis le début de l’épidémie. »

En somme, l’Etat dit à ces exploitants : « Votre troupeau est malade ? C’est de votre faute… ou bien celle du voisin ! ». A la ville comme à la campagne, les travailleurs connaissent bien cette petite musique, qui nous appelle à « faire des efforts » et nous monte les uns contre les autres pendant que, vautrés dans l’opulence, les principaux responsables ne bougent pas le petit doigt.

En l’occurrence, l’Etat nie sa part de responsabilité dans la contamination à la DNC : pourtant, depuis le 15 octobre, le département des Pyrénées-Orientales ainsi qu’une partie de l’Aude et de l’Ariège sont intégrés à une « zone réglementée », qui implique une surveillance accrue des troupeaux, après la détection de foyers de DNC en Espagne. Depuis le 15 octobre, donc, les autorités savaient qu’un risque de DNC existait dans une zone qui incluait une partie de l’Ariège.

Par ailleurs, dans un communiqué en date du 12 décembre, la Confédération Paysanne écrit « depuis plus d'un mois, la profession demandait l'élargissement de la vaccination pour l'ensemble des départements 09 [Ariège], 11 [Aude] et 66 [Pyrénées-Orientales]. » Mais le syndicat agricole ajoute que « cette demande consensuelle et responsable a essuyé un refus méprisant de la part du gouvernement » : la suite était courue d’avance. Dans ce même communiqué, la Confédération Paysanne rappelle que ce refus du gouvernement a reçu l’appui des dirigeants de la FNSEA, le syndicat majoritaire dans l’agriculture, intimement lié au grand patronat : son président, Arnaud Rousseau, est multi-millionnaire.

Enfin, le vendredi 12 décembre, la Chambre d’agriculture du Gers et une Intersyndicale – regroupant les Jeunes Agriculteurs, la Confédération paysanne et la Coordination rurale – ont déposé à la préfecture du Gers une proposition de protocole pour endiguer l’épidémie. Celui-ci préconise l’abattage ciblé des seuls animaux testés positifs, une surveillance hebdomadaire pendant quatre à six semaines, le renforcement du contrôle vétérinaire, une enquête sur l’origine de la contamination, ainsi que la mise en place d’une zone de protection et de surveillance renforcée de cinq kilomètres autour des foyers. Ce protocole préconise enfin et surtout : « une vaccination massive, rapide et efficace au-delà des zones réglementées ».

Lundi 15 décembre, Annie Genevard, la ministre de l’Agriculture, a pourtant affirmé maintenir l’abattage systématique des troupeaux et n’élargir la zone de vaccination dans le Sud-Ouest que de 600 000 à 1 million de bovins – une mesure très loin de constituer une vaccination massive. Et c’est précisément là que le bât blesse pour le gouvernement et la FNSEA : tous deux s’opposent à la généralisation de la vaccination pour des raisons purement économiques, liées à la protection des profits des grandes firmes agricoles.

Abattage des troupeaux : une question de profits

Vacciner une grande partie – voire l’ensemble – du cheptel bovin français (près de 16 millions de têtes) reviendrait, selon eux, à reconnaître que le virus pourrait circuler dans n’importe quel élevage. La France risquerait alors de perdre son statut de « pays indemne » – c’est-à-dire officiellement exempt de certaines maladies animales – et ne pourrait plus exporter de bovins vivants, conformément aux directives européennes.

Or la France est le premier exportateur mondial d’animaux vivants. Chaque année, des millions de veaux naissent sur le territoire, sont envoyés en Espagne ou en Italie pour y être engraissés à moindre coût, avant de revenir en France pour y être abattus et consommés. L’ensemble de ce circuit est contrôlé par les grandes firmes de l’agro-industrie. Même lorsque les veaux sont élevés par de petits éleveurs, ils sont rachetés par ces groupes, qui décident ensuite des destinations, des volumes et des prix.

Pour ne pas avoir à enrayer cette logique absurde, uniquement dictée par la recherche du profit, le gouvernement préfère ordonner l’abattage massif et sans distinction des cheptels des petits exploitants, quitte à anéantir le travail de toute une vie. Ce faisant, le gouvernement des riches accomplit la tâche qui est la sienne : défendre les profits de l’agrobusiness. Comme le résume le Syndicat CGT des gardiens de troupeaux (SGT-CGT) : « Les abattages sans discernement se poursuivent pour sauvegarder les intérêts des grandes filières qui concentrent toujours plus les cheptels. »

Une colère très profonde

L’abattage d’un troupeau bovin dans un village d’Ariège aurait pu être traité comme un fait divers. Mais dès son annonce, les deux éleveurs ont reçu un soutien massif : des centaines d’agriculteurs se sont rassemblés devant leur ferme ; des blocages ont eu lieu dans toute la région, et même ailleurs en France ; les élèves – et les enseignants – des lycées agricoles de Pamiers (Ariège) et d’Auzeville-Tolosane (Haute-Garonne) ont bloqué leur établissement, appelant tous les élèves de l’enseignement agricole à faire de même, dans des vidéos qui cumulent plusieurs centaines de milliers de vues sur les réseaux sociaux.

La situation a pris une ampleur nationale, que certains commentateurs ne parviennent pas à expliquer. Ces messieurs ont l’air d’oublier que le monde agricole subit une tension colossale depuis des années. Rien qu’en 2024, plusieurs pays d’Europe – dont la France – ont connu de grandes révoltes de paysans. A l’époque de ces mobilisations, nous écrivions : « La masse des petits agriculteurs est écrasée par l’agro-industrie, la grande distribution et les banques. Elle est exposée à la concurrence internationale et aux aléas du changement climatique, lésée par un système de subventions qui favorise les plus gros exploitants, confrontée à une double inflation : celle des frais de production et celle des biens de consommation courante. »

Presque deux ans plus tard, il n’y a pas un mot à changer. Dans l’élevage bovin, le prix carcasse - le prix moyen payé par l’abattoir à l’éleveur - ne cesse d’augmenter à cause de la hausse des coûts de production (alimentation animale, énergie, transports…) : en septembre dernier, il était 30 % plus haut qu’en 2024. Cela renforce la concurrence internationale entre éleveurs, et précarise davantage les petits exploitants. Bien sûr, la hausse du prix carcasse signifie aussi la hausse du prix de la viande en magasin : se nourrir correctement, avec des produits de qualité, est devenu un luxe.

La colère qui s’est exprimée après le 9 décembre a des causes plus profondes que l’abattage d’un troupeau en particulier, ou telle ou telle mesure sanitaire : elle exprime le ras-le-bol du monde paysan, après des décennies d’attaques en tous genres.

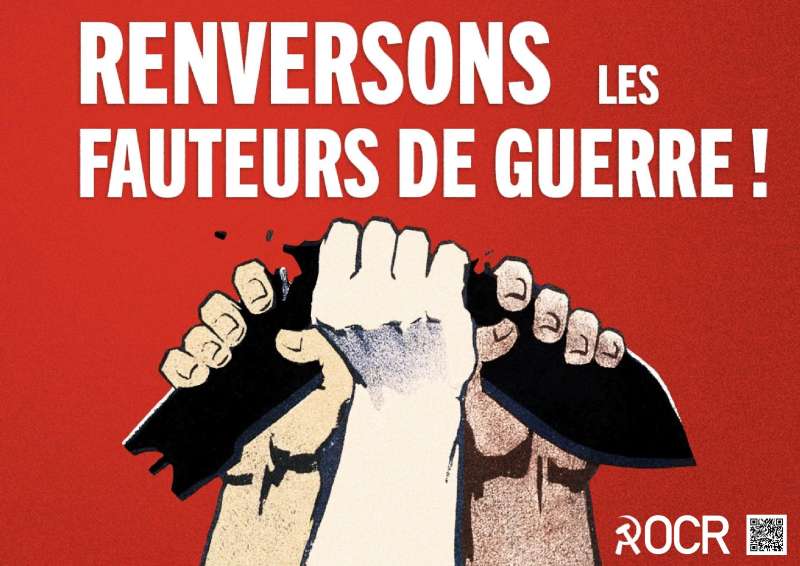

Renverser le capitalisme

Les organisations du mouvement ouvrier doivent intervenir dans la lutte des agriculteurs sur la base d’un programme radical qui s’attaque à la racine des problèmes et permette d’unir les travailleurs et les paysans pauvres dans une lutte commune contre le capitalisme. Dans un texte de 1935 intitulé « Du plan de la CGT à la conquête du pouvoir », Léon Trotsky écrivait : « Tout le monde proclame la nécessité d’améliorer la situation des paysans, mais il y a beaucoup de malins qui voudraient préparer pour les paysans une omelette sans casser les œufs du grand capital. Cette méthode ne peut être la nôtre. » 90 ans plus tard, la situation est exactement la même : la crise de l’agriculture ne pourra être résolue que sur la base d’un programme d’expropriation et de nationalisation des banques, de l’énergie, de la grande distribution et des géants de l’agro-alimentaire – sous le contrôle démocratique des travailleurs eux-mêmes.

Ceci suppose l’instauration d’un gouvernement des travailleurs, qui garantirait aux petits paysans des conditions de crédit, de production et de débouchés leur permettant de vivre dignement de leur travail, mais aussi une réelle prise en charge vétérinaire du bétail. Dans le même temps, un gouvernement ouvrier donnerait aux petits exploitants tous les moyens de se regrouper en coopératives agricoles, ce qui marquerait une étape dans la généralisation de l’agriculture collectivisée – laquelle démontrera sa supériorité sur la petite production privée. Pour en finir avec l’agrobusiness, la maltraitance des animaux et des agriculteurs, la malbouffe et la précarité, renversons le capitalisme !

Ce mercredi 10 décembre, la marine américaine a pris d’assaut et arraisonné un pétrolier qui se rendait depuis le Venezuela vers Cuba. Cet acte de piraterie est un nouvel épisode de l’agression impérialiste menée par les Etats-Unis contre le Venezuela. Depuis la fin de l’été, les forces armées américaines ont bombardé toute une série de bateaux dans les Caraïbes et le Pacifique, et tué plus de 80 personnes, qu’elles présentent – sans en apporter la moindre preuve – comme des trafiquants de drogue.

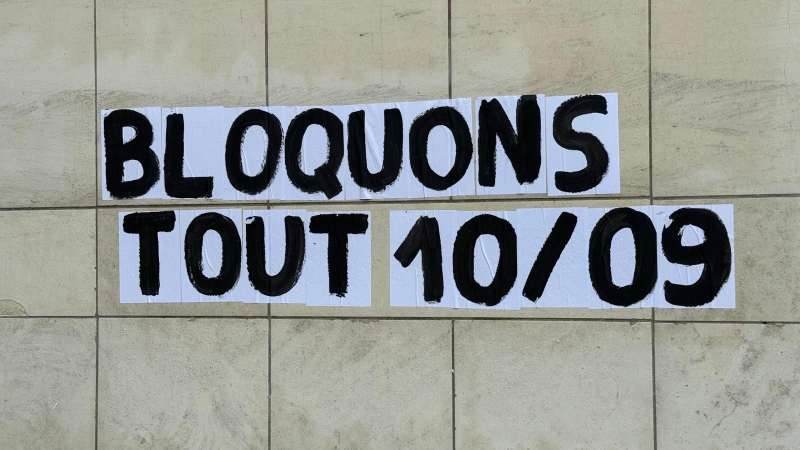

Voilà trois mois qu’en France, le 10 septembre, un mouvement né en dehors des structures traditionnelles du mouvement syndical et politique de gauche, a essayé de ‘tout bloquer’. A défaut de réussir à ‘tout bloquer’ il a fait suffisamment peur pour provoquer la chute du gouvernement Bayrou et son budget méga-austéritaire. Le mot d'ordre ‘bloquons tout’ a inspiré des centaines de milliers de personnes en France. La partie la plus combative du mouvement syndical l’a aussi rallié. Rapidement il devient LE mot d’ordre avec lequel s'identifie les franges les plus déterminées, les plus radicales de la jeunesse et de la classe travailleuse en Europe. En effet, pour lutter contre les gouvernements capitalistes, il faut arrêter la machine économique et faire peur à la classe capitaliste. Nous publions ici les impressions d’une camarade sur la signification de cet appel et de sa portée.

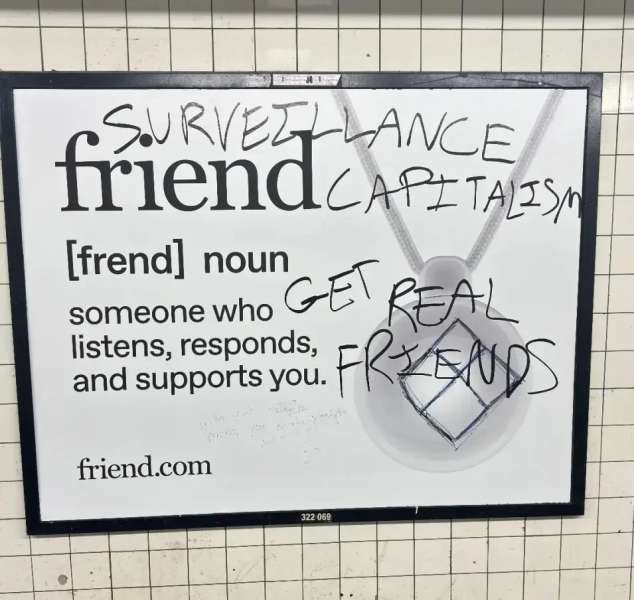

Des millions de personnes, en particulier des jeunes, se tournent vers les chatbots IA pour trouver de la compagnie. Character.AI, dont la valeur boursière est estimée à 1 milliard de dollars, compte 20 millions d'utilisateurs qui passent en moyenne plus d'une heure par jour à discuter avec ses robots. L'application permet aux utilisateurs âgés d'au moins 13 ans (ses robots les plus populaires attirant les adolescents) d'utiliser des paramètres tels que « High School Simulator » (simulateur de lycée) et « Your boy best friend who has a secret crush on you » (ton meilleur ami qui a le béguin pour toi en secret).

À l'approche de l'année 2026, Chat GPT compte 700 millions d'utilisateurs hebdomadaires, et un jeune passera en moyenne 25 ans de sa vie à faire défiler des écrans. Cette technologie, issue de la plus grande concentration de capitaux que l'humanité ait jamais connue, est entièrement axée sur le profit, et personne ne sait exactement quels effets elle aura sur notre cerveau à long terme.

Selon un rapport récent de la Banque mondiale, 90 % de la population mondiale vit aujourd’hui sur des terres dégradées, respire un air pollué ou subit un stress hydrique. Pourtant, la restauration des écosystèmes naturels reste possible. Elle pourrait même générer des rendements élevés.

« Le capitalisme porte en lui la guerre, comme la nuée porte l’orage ». Jean Jaurès.

Un constat cruel s’impose. La planète a connu en 2024 le nombre de conflits armés le plus élevé depuis 1946, détrônant 2023 qui était déjà une année record, selon une étude norvégienne publiée il y a quelques semaines.

Sous prétexte de lutter contre le trafic de drogue, Trump a lancé fin août une vague d'agressions impérialistes contre le Venezuela. Washington a mis à prix la tête du président Maduro pour 50 millions de dollars et l'a déclaré terroriste le 24 novembre, ainsi que l'ensemble de son gouvernement, ce qui représente une escalade massive et donne aux États-Unis une justification pour mener des attaques militaires sur le territoire vénézuélien.

Les trois jours de grève consécutifs marquent le pic provisoire d’un cycle de lutte des classes amorcé il y a un an. Depuis novembre 2024 les actions syndicales contre l’austérité brutale de l’Arizona n’ont pas cessé. En réalité, elles ont démarré avant même la formation définitive du gouvernement De Wever-Boucher, fin janvier. Il n’y pas eu moins de 11 actions nationales à l'initiative des syndicats, dont deux manifestations nationales, de vraies déferlantes avec respectivement 100,000 et 140,000 manifestants. Deux grèves interprofessionnelles ont marqué ce cycle et aussi deux jours de grèves des services publics. Les cheminots, vrai fer de lance du mouvement, ont près de 30 jours de grève dans les jambes et sont toujours prêts à en découdre avec l’Arizona: ils ont annoncé une nouvelle grève de quelques jours à une semaine pendant les débats législatifs au parlement. Kurt Vandaele, spécialiste incontesté des statistiques de grève, recense 185 jours de grève pour 1.000 travailleurs au premier semestre 2025. « Le gouvernement De Wever semble ainsi en passe debattre le record de grèves du gouvernement Dehaene I »

Le weekend du 22-23 novembre dernier s’est tenue l’édition 2025 de l’École Marxiste Internationale (EMI) du Parti Communiste Révolutionnaire, sous le titre « L’école du communisme ». L’événement a réuni 140 personnes venues de toute la Suisse romande, mais aussi de France, de Belgique et du Québec.

Cette école était la version francophone de la « Schule des Kommunismus » qui s’est tenu à Berne les 7 et 8 novembre, avec plus de 200 participants, et avait pour but de former tous les participants aux idées révolutionnaires du marxisme, afin de renforcer et développer les forces communistes en Suisse.

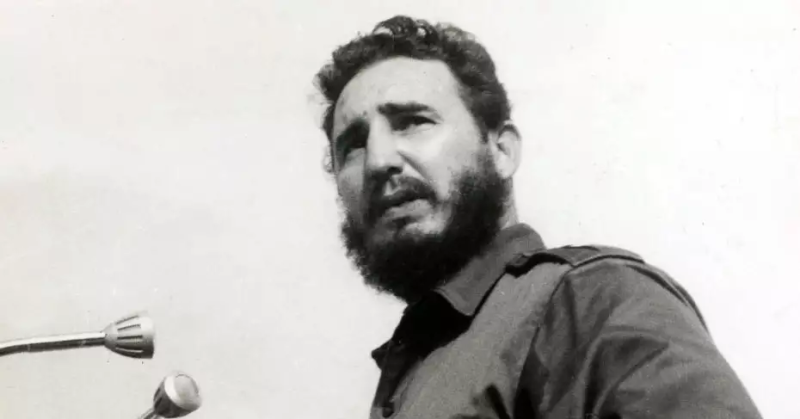

Il y a neuf ans mourait Fidel Castro, le leader de la révolution cubaine. À l'occasion de cet anniversaire, nous republions cet article, écrit peu après sa mort, qui revient sur sa vie, ses luttes, et l'héritage de la révolution cubaine aujourd'hui.

De 1943 à 1948, l’Italie a connu un puissant mouvement révolutionnaire qui a balayé le fascisme et menacé le système capitaliste lui-même. Dans cet article, Roberto Sarti analyse cette vague révolutionnaire et explique comment elle a été délibérément trahie par les dirigeants staliniens du Parti Communiste Italien.

Le 26 octobre, après un siège de 18 mois, El-Fasher, plus grande ville du Darfour dans l’ouest du Soudan, est tombée entre les mains des miliciens des Forces de Soutien Rapide. Celles-ci se sont déchaînées contre la population civile. Alors que 36 000 personnes ont fui de la région vers les camps de réfugiés, on ne sait pas ce qu’il est advenu du reste des 200 000 habitants de la ville.

En juin dernier, nous avons publié cet article qui exposait les liens qu’entretient l'université de Mons (UMONS) avec des fabricants d’armes, ainsi que des mensonges de l’équipe rectorale qui affirmait se trouver à l’avant-garde de la prise de distance avec les autorités génocidaires. Rappelons que, selon la légende officielle, les étudiants montois n’avaient même pas eu à réclamer que leur université cesse de maintenir des liens avec Israël : l’institution avait pris les devants et avait dénoncé la colonisation ! Cette stratégie avait si bien fonctionné que certains militants pourtant très actifs avaient été surpris du contenu de notre article de juin. L’UMONS s’est fait une spécialité de naviguer dans cette ambiguïté.

50 ans après la mort de Franco : achever la lutte inachevée qui a conduit à la chute de la dictature

Le 20 novembre marque le 50e anniversaire de la mort du dictateur Franco, l'un des personnages les plus sinistres et méprisables de l'histoire espagnole. Mais il n'était que le représentant de la caste militaire et de la classe sociale qui l'avait élevé à sa position : les grands banquiers, industriels et propriétaires terriens espagnols. Ce n'est que par une répression impitoyable, avec des centaines de milliers de morts et d'assassinés pendant la guerre civile et les 40 années de dictature qui ont suivi, que la bourgeoisie espagnole a pu écraser les aspirations révolutionnaires d'une classe ouvrière qui voyait dans la révolution socialiste le moyen de combattre le fascisme et de résoudre ses problèmes de misère, d'exploitation et de souffrance.

Le déclin du capitalisme en phase terminale s’accélère. Il n’y a jamais eu autant de guerres depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. La faim, la misère et la pauvreté règnent même au sein des pays les plus riches. La classe dominante entraîne l’humanité dans l’abîme au nom de la course au profit. La révolution est notre seule porte de sortie.

Cet article a été publié pour la première fois le 5 novembre 2025.

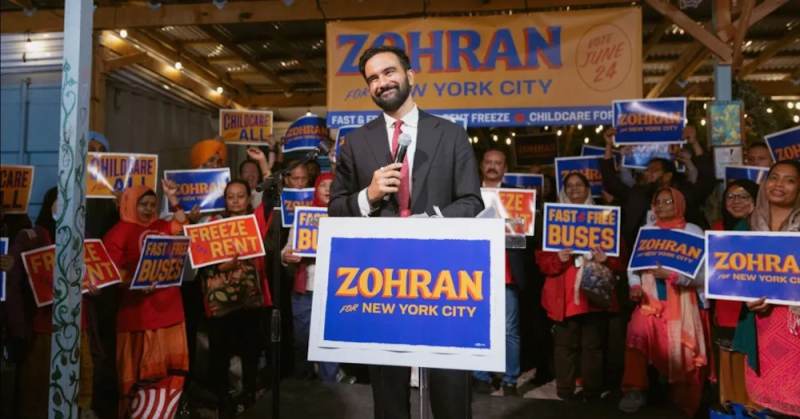

L’élection de Zohran Mamdani à la mairie de New York marque l'une des victoires les plus retentissantes obtenues par un candidat socialiste dans l'histoire des Etats-Unis. Dans la « capitale du capitalisme », la plus grande ville du pays impérialiste le plus puissant au monde, plus d’un million de personnes ont voté pour une personne se réclamant du « socialisme démocratique », dans ce que le New York Times a correctement qualifié de « vague de colère contre les élites ».

L’importance de ce séisme politique ne saurait être exagérée. Depuis la première campagne pour les primaires démocrates de Bernie Sanders en 2015, les idées socialistes se sont répandues dans la classe ouvrière américaine. Néanmoins, la victoire de Mamdani est un des signaux les plus clairs de l’immense tournant qui s’est opéré dans la conscience de millions de personnes au cours de la dernière décennie.

Normalisation du « socialisme démocratique »

Il y a seulement neuf mois, Mamdani était quasiment inconnu du grand public et n’était crédité que de 1 % dans les sondages. Mais ses revendications en faveur du gel des loyers déjà encadrés, de la gratuité des bus, de la mise en place de crèches abordables et d’épiceries municipales, sans oublier son opposition à la guerre génocidaire qu’Israël mène contre Gaza, lui ont rapidement attiré un large soutien parmi les travailleurs new-yorkais. 42 000 bénévoles se sont ainsi rassemblés autour de sa campagne et lui ont permis de remporter une victoire surprise aux primaires démocrates face au candidat de l’ordre établi, Andrew Cuomo. Celui-ci a ensuite maintenu sa candidature et a même reçu le soutien de Donald Trump.

Depuis, la base militante de Zohran Mamdani n’a cessé de croître, jusqu’à atteindre les 104 000 bénévoles. Ensemble, ils ont frappé à trois millions de portes, et passé 4,4 millions d’appels téléphoniques dans les semaines précédant le jour du scrutin. La section new-yorkaise des Democratic Socialists of America (DSA) – qui compte à New-York environ 10 000 membres, dont Mamdani lui-même – a constitué l'épine dorsale de cette mobilisation.

Au final, les 40 millions de dollars de la campagne de Cuomo, qui n’a eu de cesse d’attaquer Mamdani à la télévision comme à la radio, n’ont pas fait le poids face à la capacité de ce dernier à fédérer un réseau de bénévoles et à donner un écho au mécontentement de millions de travailleurs new-yorkais révoltés par la hausse du coût de la vie, les inégalités obscènes, et les crimes abominables commis par Israël grâce au soutien de l’impérialisme américain.

Zohran a remporté les voix de nombreux employés, tout comme il l’a emporté dans la majorité des quartiers défavorisés. Ce fut le cas par exemple dans le Bronx, où plus d’un quart des habitants vivent dans la pauvreté.

D’après l’équipe de Mamdani, 6 568 personnes ont accepté de s’engager bénévolement dans la campagne immédiatement après avoir été démarchés par des militants. 8 389 autres se sont portés volontaires à la suite d’appels téléphoniques. C’est la preuve de l’ampleur de l’enthousiasme suscité par ce candidat vu comme un défenseur des laissés-pour-compte, de ceux à qui on a longtemps refusé qu’ils puissent faire entendre leur voix. Mais le plus déterminant a été son programme, qui insistait sur la nécessité de « réduire le coût de la vie de la classe ouvrière new-yorkaise ».

L’étiquette de « socialiste démocrate » n’a pas été un facteur secondaire, mais bien plutôt un élément central du succès de Mamdani. Un sondage réalisé par CNN après son élection a montré que 85 % du million d’électeurs ayant voté pour lui se définissaient comme des « socialistes démocratiques ». Au total, 25 % des électeurs new-yorkais s’identifiaient à cette dénomination. Et cela fait suite à un autre sondage mené en septembre, dans lequel pas moins de 74 % des électeurs américains susceptibles de voter pour le Parti Démocrate déclaraient que le terme « socialisme démocratique » était celui qui décrivait le mieux leurs idées.

En outre, Mamdani a gagné les suffrages de :

- 65 % des personnes ayant voté pour la première fois à une élection municipale ;

- 59 % des locataires ;

- 59 % des sondés ayant affirmé que la situation économique de leur famille se dégradait ;

- 66 % des personnes ayant indiqué que le coût de la vie était le problème le plus important à New-York ;

- 33 % des électeurs défavorables au Parti démocrate ;

- 65 % des électeurs défavorables aux deux partis ;

- 76 % des personnes ayant déclaré que leur opposition à Trump justifiait au moins en partie leur vote ;

- 9 % des électeurs ayant voté pour Trump l’année dernière, et 9 % de ceux se réclamant du mouvement MAGA.

Tout ceci confirme ce que l’Internationale Communiste Révolutionnaire n’a eu de cesse de répéter depuis l’élection de Trump l’année dernière : la classe ouvrière américaine ne s’est pas « droitisée ». C’est bien la crise du capitalisme américain et ses conséquences sur l’économie américaine qui ont poussé et poussent toujours davantage de travailleurs à soutenir des politiciens « antisystèmes » prêts à défier le statu quo.

L’attrait croissant que suscitent les populistes de gauche et de droite est une conséquence déformée de la recherche désespérée par les travailleurs d’une solution à leurs problèmes. En l’occurrence, un socialiste autoproclamé s’est présenté sous l’investiture du très capitaliste Parti démocrate, du fait de l’inexistence d’un parti ouvrier de masse aux Etats-Unis.

Dans une ville dirigée depuis des décennies par les sionistes du Parti démocrate, l’élection de Mamdani représente également une victoire majeure pour le mouvement de solidarité avec la Palestine. L’appel de Mamdani à arrêter Benyamin Netanyahou en tant que criminel de guerre, s’il venait à poser le pied à New York – qui a été moqué par les médias bourgeois comme une proposition absurde – est approuvé par 63 % des électeurs des primaires démocrates.

Dans son discours de victoire, qu’il a commencé en citant le grand socialiste américain Eugene Debs, Mamdani s’est engagé à tenir ses ambitieuses promesses de campagne, et a même fièrement revendiqué son identité de socialiste démocrate :

« Lorsque nous entrerons à l’Hôtel de ville dans 58 jours, les attentes seront élevées. Nous y répondrons. Un grand New-yorkais a dit un jour que si on fait campagne en poésie, on gouverne en prose. Si cela doit être vrai, alors que notre prose continue de rimer, afin que nous puissions bâtir une ville radieuse pour tous. Nous devons tracer une nouvelle voie, aussi audacieuse que celle que nous avons déjà empruntée.

« Après tout, si on se fie au bon sens conventionnel, je suis loin d’être le candidat idéal. Je suis jeune, malgré tous mes efforts pour vieillir. Je suis musulman. Je suis socialiste démocrate. Et, plus grave encore : je refuse de m’en excuser. »

Trente ans auparavant, tout cela aurait été absolument impensable aux Etats-Unis. Après la chute de l’Union soviétique, la classe dirigeante américaine proclamait triomphalement que le socialisme était une relique du passé. Mais leur victoire n’était qu’apparente. Aujourd’hui, nous vivons dans un monde complètement différent. Tous les préjugés d’après lesquels la classe ouvrière américaine serait imperméable aux idées socialistes peuvent désormais être écartés pour de bon. Les idées du socialisme sont de nouveau à l’ordre du jour dans ce pays.

La lutte ne fait que commencer

A l’annonce de la victoire de Mamdani, il y a eu des scènes de liesse dans des bars bondés de Brooklyn et du Queens. La section new-yorkaise des DSA proclamait même que « le socialisme a gagné ».

Il ne fait aucun doute que l’élection de Mamdani représente une victoire symbolique contre le capitalisme et le sionisme. Cependant, il ne faut pas s’arrêter là. En vérité, le véritable socialisme n’a pas encore gagné. Une longue et âpre lutte contre les capitalistes new-yorkais et l’ensemble de la classe dirigeante américaine se trouve encore devant nous.

Dès la victoire de Mamdani aux primaires démocrates en juin, le patronat a brandi la menace d’une grève du capital s’il devait être élu maire de New York. De son côté, Trump a laissé entendre qu’il bloquerait les financements fédéraux destinés à la ville. La gouverneure de l’Etat de New York, Kathy Hochul – une démocrate qui n’a accordé un soutien réticent à Mamdani que pour préserver sa propre influence – a quant à elle suggéré à plusieurs reprises qu’elle s’opposerait à toute nouvelle taxation des riches. Dans le même temps, la presse bourgeoise a publié des centaines d’articles diffamants contre Mamdani.

A partir de maintenant, la pression du Parti démocrate, des médias bourgeois, d’une bureaucratie municipale comptant près de 300 000 personnes, ainsi que des propriétaires fonciers et des capitalistes, n’ira qu’en s’intensifiant. Cuomo a beau avoir été vaincu, les centaines de hauts fonctionnaires municipaux restent à leurs postes, d’où ils continueront de défendre les intérêts des capitalistes.

Zohran Mamdani semble animé par le désir sincère de baisser le coût de la vie pour les gens ordinaires. Mais toute l’histoire de l’humanité démontre qu’il faut plus que de bonnes intentions pour transformer la société. Pour y parvenir, il faut une compréhension scientifique du fonctionnement de la société capitaliste, et du type d’adversaire auquel nous sommes confrontés. C’est pourquoi le Revolutionary Communist of America (RCA) s’est toujours fermement opposé à la candidature de socialistes sous l’étiquette du Parti démocrate, qui est une institution au service de la classe dirigeante. Bien que nous partagions la joie des travailleurs new-yorkais face à la défaite du candidat de l’ordre établi, nous ne pouvions soutenir la campagne de Mamdani tant qu'il se présentait sous la bannière du Parti démocrate.

Mamdani entre désormais en territoire ennemi et il aura besoin d’une stratégie solide pour vaincre. Il devrait commencer par se rappeler ses propres déclarations sur les objectifs du mouvement socialiste. Comme il l’avait lui-même affirmé lors d’une conférence du YDSA en 2021 :

« L’objectif de tout ce projet n’est pas simplement d’éveiller la conscience de classe, mais bien d’obtenir le socialisme. Il va sans dire que cela suppose d’élever la conscience de classe. Mais il faut s’assurer que nos candidats le comprennent et soient prêts à le défendre ouvertement… Nous devons continuer à élire davantage de socialistes. Et nous devons assumer pleinement notre socialisme, sans nous en excuser. »

C’est parfaitement exact. Toute l’expérience du passé montre que si l’on fait preuve de faiblesse, l’ennemi de classe ne s’en montre que plus agressif. Seule une stratégie de lutte des classes audacieuse et pleinement assumée, reposant uniquement sur la puissance de la classe ouvrière, peut assurer la victoire de notre camp.

Or, force est de reconnaître que jusqu’à présent, Mamdani n’a pas suivi ses propres conseils. Depuis les primaires démocrates de juin, les capitalistes ont joué des pieds et des mains pour le ramener sous contrôle. Dans plusieurs réunions à huis clos, Zohran leur a prêté une oreille attentive, comme l’a expliqué le New York Times en octobre dernier :

« [Depuis juin], Mamdani s’est engagé dans une sorte de “seconde primaire”, rencontrant discrètement d’influents décideurs qui tirent les ficelles du pouvoir à New-York, en vue de consolider son soutien parmi eux et d’écarter ses principaux rivaux… Si une partie de ces échanges a été rendue publique, la plus grande part est restée confidentielle.

Depuis plusieurs mois, Mamdani s’entretient en privé avec d’anciens responsables municipaux, des chefs d’entreprise, des dirigeants d’institutions artistiques et culturelles new-yorkaises, ainsi que des élus démocrates réticents à ses idées politiques. Ces réunions sont présentées comme de simples rencontres informelles destinées à présenter aux élites locales la nouvelle étoile montante de la politique new-yorkaises. Mais, d’après des sources qui ont eu accès à ces échanges, ils poursuivent en réalité un double objectif. Mamdani cherche à se présenter comme représentant d’une gauche d’un nouveau genre, à l’écoute, consciente de ses limites et désireuse de mûrir. Il reconnaît manquer d’expérience comme dirigeant, et demande des conseils. Il cherche également à nouer des compromis…

Robert Wolf, membre du Partnership for New York City et grand collecteur de fonds du Parti démocrate, a [indiqué] avoir qu’il échangeait par SMS avec le candidat, jouant ainsi le rôle de baromètre informel du monde des affaires et de la finance new-yorkais. Ce mois-ci, Wolf s’est également entretenu pendant une heure avec Mamdani au siège de sa campagne. Cette rencontre en personne faisait suite à un appel vidéo d’une heure en août.

“À mes yeux, Zohran est plutôt un capitaliste progressiste”, a déclaré Wolf, ajoutant qu’à la suite de leurs échanges privés, il était convaincu que Mamdani avait saisi l’importance que le secteur privé reste prospère dans son New York. »

Le Financial Times rapportait la même chose à la veille des élections :

« Depuis les primaires, Mamdani s’est démené pour se rendre plus attirant et prouver aux new-yorkais qu’il n’était pas un fauteur de troubles, tout en courtisant assidûment les secteurs qui lui étaient hostiles, tels que les grandes entreprises et Wall Street.

Il a d’abord effrayé l’élite fortunée avec ses promesses d’augmenter les impôts des plus riches habitants et entreprises de New York. Il avait notamment proposé une taxe de 2 % sur les revenus supérieurs à un million de dollars, qui aurait rapporté 4 milliards de dollars de recettes fiscales, ainsi qu’une hausse du taux d’imposition de 11,5 % des sociétés – soit le même niveau d’imposition que dans l’Etat voisin du New Jersey – ce qui aurait rapporté environ 5 milliards de dollars par an

Néanmoins, depuis les primaires, “son discours est devenu bien plus nuancé” comme l’affirme Kathryn Wylde, directrice du Partnership for New York City, un lobby représentant certaines des plus grandes entreprises du secteur privé new-yorkais, . »

Courtiser l’ennemi de classe est un jeu dangereux. La pression qui s'exerce sur Mamdani durant ces rencontres en coulisses l’a déjà conduit à faire machine arrière sur plusieurs points.

Au cours de l’été, il s’est engagé à « dissuader » ses partisans d’utiliser le slogan « globaliser l’intifada » ; a présenté ses excuses à une réunion d’officiers de la police de New-York pour les propos qu’il avait tenus durant le mouvement Black Lives Matter en 2020 ; et a sous-entendu que le gel des loyers pourrait être remis en cause au bout de quatre ans.

Il a également tenu à rassurer les « milieux financiers » sur le fait qu’il ne s’était pas engagé à taxer les riches et qu’il restait ouvert à l’idée de financer son programme plutôt via des coupes budgétaires. Pour couronner le tout, il a indiqué qu’il maintiendrait certainement l’héritière milliardaire Jessica Tisch au poste de chef de la police.

L’ancien président américain Barack Obama a lui-même appelé Mamdani à deux reprises au cours de l’été. Après l’avoir félicité pour sa campagne, Obama lui aurait donné des conseils sur le type d’« infrastructures » que Zohran aura à mettre en œuvre en vue de gouverner, tout en proposant de lui servir de « conseiller informel » pour ses futures propositions.

Pendant sa dernière année en tant que président, Obama a approuvé l’envoi de 38 milliards de dollars de matériel militaire à destination d’Israël – les mêmes armes qui ont ensuite été utilisées pour massacrer des dizaines de milliers de Gazaouis. On peut difficilement trouver pire « conseiller informel » d’un candidat élu en grande partie grâce à sa défense des droits des Palestiniens.

Obama et le reste de la classe dirigeante veulent que Mamdani se conforme à « leurs règles » – qui ont été édictées par les capitalistes pour protéger leur richesse et leur pouvoir. Mamdani devrait se méfier et repousser ces « conseils » offerts par des ennemis de la classe ouvrière. Les travailleurs n’ont absolument rien en commun avec ces individus et n’ont rien à apprendre d’eux. Les Barack Obama, Kathy Hochul, Chuck Schumer, Patrick Gaspard, Sally Susman et leurs semblables doivent être traités avec mépris et tenus à l’écart du mouvement de soutien à Mamdani. Si les capitalistes veulent organiser des rencontres pour « faire connaissance » avec lui, qu’il en soit ainsi, mais ces réunions devraient être ouvertes au public.

Pour une tactique de lutte des classes

En octobre, le New York Times a décrit Mamdani comme « le fils bien éduqué et bien élevé d’intellectuels de Manhattan », notant avec approbation qu’il « écoute, pose des questions et se montre aimable », et qu’au lieu de chercher à « faire la leçon aux dirigeants d’entreprise, il entend leurs points de vue et, parfois, promet d’y réfléchir ».

La classe capitaliste est un ennemi impitoyable, qui comprend parfaitement que ses intérêts sont diamétralement opposés à ceux de la classe ouvrière. Elle ne peut être « séduite », raisonnée ou convaincue de soutenir de véritables réformes, car celles-ci seraient contraires à ses intérêts de classe. À notre époque, seule une lutte des classes déterminée peut arracher de réelles concessions.

Comme tous les réformistes, Mamdani cherche à plaire à tout le monde, promettant des réformes substantielles pour la classe ouvrière tout en assurant les capitalistes que leurs profits seront protégés. Les choses seraient différentes si nous étions dans une période d’expansion du capitalisme mondial, comme ce fut le cas entre 1946 et 1973. Mais à l’époque du déclin sénile du capitalisme, c’est tout bonnement impossible.

Dans le contexte d’une crise mondiale de surproduction, l’impérialisme américain est en déclin relatif face à un impérialisme chinois en pleine ascension. Les capitalistes perçoivent toute atteinte à leurs profits, aussi minime soit-elle, comme une grave menace. De plus, accorder la moindre réforme substantielle risquerait d’encourager la classe ouvrière à en réclamer davantage. Comme on dit : l’appétit vient en mangeant ! De hauts responsables de Wall Street son déjà en train de préparer leur « prochain coup ». La classe dirigeante combattra avec acharnement le programme de Mamdani – aussi modéré et « raisonnable » soit-il.

Comme le dit la Bible : « Nul ne peut servir deux maîtres à la fois ». Dans sa lutte pour mettre en œuvre ses réformes et permettre au mouvement socialiste de franchir une étape décisive, les seuls alliés fiables sur lesquels puisse s’appuyer Mamdani sont les travailleurs et les jeunes qui l’ont porté au pouvoir. A plusieurs reprises, il a parlé du Parti démocrate comme étant « notre parti ». Mais, du point de vue de la classe ouvrière et du mouvement socialiste, le Parti démocrate n’est en rien « notre parti ». C’est leur parti, le parti des capitalistes. Le comprendre est un élément crucial de la victoire.

Les capitalistes intensifient leur pression sur Mamdani. En se présentant sous l’égide du Parti démocrate pro-capitaliste, il s’est lui-même placé dans une impasse. Il est néanmoins encore temps d’en sortir pour faire de sa campagne un véritable centre nerveux de la lutte des classes.

Il n’y a jamais eu de moment plus propice pour rompre avec le Parti démocrate et construire un parti indépendant de la classe ouvrière.

Mamdani est connu à l’échelle nationale et a été élu maire de la plus grande ville des Etats-Unis. Derrière lui se tient une véritable armée de militants déterminés à engager la lutte contre les milliardaires. Il pourrait, par une simple vidéo postée sur son compte Instagram, appeler les 100 000 bénévoles de son équipe de campagne et ses cinq millions d’abonnés à former un nouveau parti politique, complètement indépendant des Démocrates. Un tel parti ne serait pas un simple appareil électoral, mais un outil pour organiser la lutte de la classe ouvrière américaine.

Au vu de la haine que ressentent des millions de personnes à l’égard des deux partis bourgeois, une telle initiative se propagerait comme une traînée de poudre dans toutes les grandes villes du pays, posant ainsi les bases d’un parti ouvrier de masse aux Etats-Unis. Le mouvement peut naître à New York, mais il devra s’étendre à l’ensemble du pays pour que les travailleurs remportent la victoire. C’est le moment ou jamais de faire preuve d'audace et de courage – le monde entier observe ! Les défaitistes répondront qu’une telle démarche est « irréaliste ». Mais ce qui est irréaliste, c’est de croire qu’un véritable changement puisse venir du parti de Bill et Hillary Clinton, de Joe Biden et d’Andrew Cuomo.

Pour composer son exécutif municipal, Mamdani ne devrait s’appuyer que sur les militants des DSA et de sa campagne, et opposer une fin de non-recevoir à toutes les tentatives d’infiltration des élites démocrates 1. Il devrait s’engager à ne percevoir que le salaire d’un travailleur ordinaire, et imposer cette règle à l’ensemble des hauts fonctionnaires municipaux.

Cette administration devrait se considérer, non pas comme une structure new-yorkaise, mais comme le point de ralliement d’une lutte nationale contre la classe capitaliste américaine dans son ensemble. Les problèmes qui accablent les travailleurs new-yorkais sont les mêmes que ceux de tout le pays : bas salaires, manque d’emplois, logements trop chers, prix élevés de la nourriture et des soins, etc.

Une rupture ouverte avec le Parti démocrate et un appel unitaire à la classe ouvrière de New York et des Etats-Unis contribueraient à repousser les divisions réactionnaires issues de la soi-disant « guerre culturelle » qui sapent la lutte des travailleurs américains. Sur cette base, il serait possible de lancer une lutte nationale pour des logements abordables, avec un loyer plafonné à 10 % du revenu ; des emplois bien rémunérés protégés par les syndicats pour reconstruire les infrastructures ; des transports publics gratuits ; des services de garde d’enfants accessibles ; ainsi qu’un système de santé nationalisé, universel et de haute qualité.

Les enjeux sont immenses. Si Mamdani persiste sur la voie de la collaboration de classe, il finira inévitablement par trahir sa base, quelles que soient ses intentions initiales. Si ce scénario devait se produire, les médias bourgeois ne manqueraient pas de présenter tous les maux du capitalisme new-yorkais — la prolifération des SDF, le chômage, etc. — comme les conséquences inévitables du « socialisme », ce qui pourrait ternir l’idée-même de socialisme.

À l’inverse, si Mamdani saisit l’occasion d’engager une lutte sans merci contre la classe capitaliste, le mouvement socialiste pourrait bouleverser la scène politique aux Etats-Unis. Ce ne sont pas des réunions à huis clos avec des capitalistes, mais bien des grèves, des manifestations de masse et la grève générale à New York, Albany, et dans tout le pays qui permettront d’aller de l’avant.

Les militants des Revolutionary Communists of America seront au cœur de ces luttes, et combattront aux côtés de notre classe. Nous sommes disponibles pour discuter avec les partisans de Mamdani de la voie à suivre, à New York comme dans tout le pays, et nous continuerons de présenter nos analyses sur la manière dont le mouvement qui s’est organisé autour de lui peut remporter la victoire. Nous soutiendrons les actions décidées et critiquerons les reculs. Nous sommes convaincus que, s’il sait tirer les leçons du passé, l’âge d’or du mouvement socialiste et communiste américain est devant nous.

Notes:

1Depuis l’écriture de cet article, Zohran Mamdani a rendue publique la composition de son exécutif municipal. Il comprend justement plusieurs représentants de l’establishment et de l'aile droite du Parti démocrate. C’est un mauvais signe pour la suite. [NDT]

À Saint-Gilles, environ 150 élèves et membres du personnel de l’enseignement se sont rassemblés sur la place Morichar pour ensuite se rendre, en passant devant le siège du MR, au rassemblement de la CGSP-Enseignement devant le ministère.

Depuis plusieurs mois, une situation pour le moins singulière se déroule sous nos yeux. D’un côté, le capitalisme mondial est manifestement entré dans une phase prolongée de crise qui s’exprime à tous les niveaux. De l'autre, le marché boursier américain est en plein essor.